Pour ceux qui ne connaissent de l’Inde que l’image mythique de la promesse du nirvana, colportée par les fumées psychédéliques de Katmandou, la révolution mal nommée non-violente de Gandhi, l’image tutélaire et confortable de la Mère Térésa ou celle mensongère de Sai Baba, le tout vernissé des couleurs de la misère, celles qui nous donnent bonne conscience, pour tous ces milliers d’étrangers qui arrivent en avion dans mon pays pour chercher l’illumination et vont dans l’Himalaya, ou à Bénarès ou à Bodh Yoga et prennent d’étranges poses de yoga, fument du haschich, baisent un ou deux sâdhus et se croient illuminés, la lecture du Tigre blanc d’Aravind Adiga s’apparentera peut-être à un bad trip, un voyage pamphlétaire dans une réalité qu’ils récuseront. L’affirmation n’est pas gratuite, j’ai croisé quelques-uns de ces spécimens en Inde, entre touristes en goguette dans la Shining India du XXI° siècle, hippies cristallisés et vieux ashramites. Pour ceux – dont nombreux journalistes – qui ne voient dans le sous continent indien, ce pays aux trente six millions et quatre culs divins, que l’exemplarité de la plus grande démocratie du monde bien que sans tout-à-l’égout, sans eau potable ni de médailles d’or aux Jeux Olympiques, impulsée par une économie en plein essor qui fascine peureusement l’Occident, et où règne la primauté du droit, ce récit qui n’est ni conte irrévérencieux ni fiction ni même roman, décapera quelques clichés bien ancrés dans leur facilité médiatique.

Du haut en bas de l’échelle sociale, toujours régie par le langage atavique des castes, bien que celle-ci aient été abolies en 1950 par Nehru, les Balram Halwai, Indiens à demi-cuits parce qu’à moitié éduqués, sont légion en Inde, chacun à son échelle et selon son talent. Pour sortir de la mouise, il n’y a qu’une seule voie possible, celle de l’arnaque culturellement assise sur l’exercice de la corruption tout azimut, de l’Inde du Sud à l’Inde du Nord, du Tamil Nadu, l’une des régions les plus traditionnelles aux racines dravidiques, dont est issu Aravind Adiga au Bihar, l’un des états les plus pauvres du sous continent indien où naît le rarissime tigre blanc – (le Bihar fut autrefois partie prenante du Bengale) – à qui l’étrangeté crépusculaire vaut son surnom à Balram, enfant solitaire, intelligent et n’écoutant que lui-même. Inférieur à vie de par sa caste, celui-ci, comme tant d’autres de ses semblables, est voué de l’âge de raison jusqu’à son dernier souffle, à tous les asservissements, petite main laborieuse, jouet sexuel, exécuteur des basses œuvres, esclave à tout faire, voire même victime expiatoire des crimes commis par ses maîtres, ceux-ci riches et puissants pour graisser eux-mêmes la patte à d’autres plus omnipotents, ayant droit de vie et de mort sur lui par prérogative de caste supérieure. Comme le raconte Balram, dans l’une de ses lettres hyperréalistes au Premier Ministre Chinois, Wen Jiabao, dont le pays attend la visite, la servitude résignée des Ventres Creux face aux Gros ventres, les pauvres de plus en plus pauvres et nombreux face aux riches de plus en plus riches et minoritaires, se doit à l’efficacité de la Grande Cage à poules indienne. Tels dans nos élevages industriels, la puanteur de la volaille terrifiée annihile toute rébellion chez les volatiles qui n’ont d’autre exutoire que de se bouffer entre eux, et gare à celui qui a la peau noire, le racisme ne pardonne pas. Manger ou être mangé…, tel est le véritable jeu de massacre entre l’Inde des Lumières et celle des Ténèbres, qui s’exerce quotidiennement entre Indiens. Tout est dans le dosage subtil, suivant l’objectif visé… L’Indien y prend son temps, parfois des années, projette, planifie, se délecte par avance de son entreprise qui plumera jusqu’au dernier centime le compatriote, le collègue, le frère, l’époux, la grand-mère ou l’étranger, le Blanc. De la roupie qui s’égare au pompage de carburant au gonflage des factures chez le garagiste, sans oublier les nombreuses commissions touchées d’un magasin à l’autre, en passant par la putain, vraie fausse-blonde tarifée au prix fort du blond naturel, et les pots-de-vin mirifiques versés régulièrement à des ministres et politiciens. Entre la Mangouste, la Cigogne, le Sanglier, le Buffle et leur rejeton américanisé Ashok Sharma, ses maîtres et potentats locaux, Balram Halwai – dit autrefois Munna -, devenu chauffeur de maître, profession hautement enviée en Inde et surnommé Rat-des-champs par ses collègues drivers de Delhi, se dépucellera. Sa colère grandissante effacera peu à peu en lui toute velléité d’être mangé pour quelques quatre mille roupies mensuelles, même si s’évader de la Cage, comme il s’écrie à la fin, suppose que sa propre famille en paie le prix, celui de leur mort pour venger plus que le meurtre de son patron, Ashok Sharma, le vol de quelques milliers de roupies.

Il faut savoir que dans toute l’Inde, pour régler rapidement un contentieux sur lequel la justice est souvent trop longue à statuer, on a recours à des gros bras, maffieux ou redresseurs de tort, racketteurs ou « huissiers » qui n’ont d’autre état d’âme que celui du prix du service rendu. Un bras cassé, deux jambes brisées, un passage à tabac, entre poings et machettes, une maison qui brûle, une famille sous menace, de l’arrière grand-père au tout dernier né, le viol des femmes, tout est bon pour obtenir ce qui fait courir tous les indiens : des roupies, des centaines, des milliers de roupies. Héros de celluloïd jouant immanquablement le rôle des méchants et maffia bien réelle, les « Gundas » décrochent ce que ni la police ni même les verdicts en justice n’obtiennent… Un paiement sûr, rapide et sans « bavure » et le prix de la vengeance.

Recyclé à Bangalore, Balram deviendra patron d’une entreprise de taxis et maître de chauffeurs, sous le nom de celui qu’il a assassiné.

Les logiciels des nouvelles sociétés de technologie de l’information qui fleurissent dans la « Silicon Valley » indienne de Bangalore sont peut-être les nouveaux mantras de l’Inde, les mobiles, les nouvelles oraisons et la consommation, le nouveau credo… mais tout cela ne supplante pas les anciens mantras qui gèrent la société indienne, toutes castes, religions et classes sociales confondues : plus que la débrouille, l’escroquerie assassine et vengeresse. Et quoiqu’il fasse ou devienne, Balram Halwaï ne pourra jamais oublier que les rêves des riches ne coïncident jamais avec ceux des pauvres… Toute leur vie, ces derniers rêvent d’avoir assez à manger et de ressembler aux riches. Et de quoi rêvent les riches ? De perdre du poids et de ressembler aux pauvres

Dans ses interviews, Aravind Adiga insiste sur le fait que cette histoire relève de la fiction ou d’une réalité rarissime. Pourtant, à lire ce portrait au vitriol de l’Inde contemporaine, où quelques six cent millions de pauvres triment et sont exclus du mirage démocratique, sous le regard indifférent de quelques trois cent millions d’Indiens appartenant à la middle class boostés par le boom économique des années 1990, soit près d’un milliard de gens méprisés par la classe ultra riche qui les exploite sans vergogne, je n’ai pu m’empêcher de penser à tous ces Balram Halwaï que j’ai croisé durant les cinq ans que j’ai passé au Tamil Nadu.

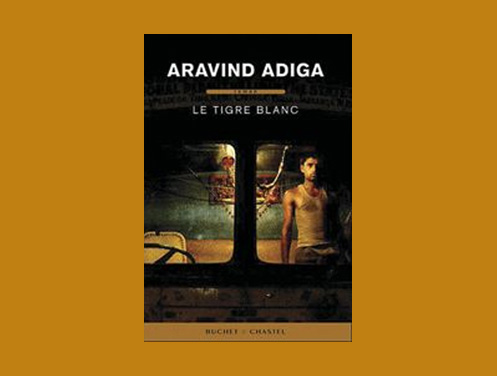

Le tigre blanc, Aravind Adiga, Buchet Chastel (10/18)

ISBN : 978-2-264-04867-7

Aravind Adiga est né à Madras en 1974 et vit actuellement à Bombay. Il a obtenu le Man Booker Prize 2008 pour cet ouvrage. Son nouveau romain Les Ombres de Kittur a été publié en 2010.

![]()