Écrire la douleur pour ne pas se laisser entraîner dans son cyclone destructeur, pour conjurer cette envie d’anéantissement qui habille chaque cri, chaque sanglot, quand la réalité vous ramène dans cet interstice d’un temps qui semble désormais s’être figé pour l’éternité entre l’avant et l’après. Écrire pour ne plus sentir dans sa chair ce lent écorchement à vif né du sillon de l’indicible. Écrire pour donner un semblant de continuité à ce qui ne peut plus en avoir. Écrire pour étoffer une vie qui a cessé et pour ne pas qu’elle soit oubliée. Écrire pour exorciser la perte, pour conjurer la mort, celle de son enfant qui vous laisse les entrailles vides, désertes et désertées.

C’est à cet exercice thérapeutique que se livre Sophie Daull dans Camille mon envolée. Un récit élégiaque en hommage à sa fille de seize ans emportée quelques jours avant Noël par la fulgurance mortifère d’une maladie pathétiquement mal diagnostiquée, quasi une erreur médicale par indifférence professionnelle. Les préparatifs du 25 décembre s’entrecroisent dès lors avec ceux de l’enterrement. Les joyeux Noëls font écho aux condoléances. La disparition de la jeune fille en tire d’autres de leur néant. On pleure, on rit, on s’étreint, on s’embrasse, on boit jusqu’à s’abolir dans l’ivresse, on part, on revient, on continue à vivre le cœur cabossé et derrière l’écran grotesque des funérailles et de ses rituels, une dernière fête empreinte de tristesse, mais aussi de situations comiques, voire absurdes. Un ultime hommage des vivants à celle dont on accompagne la dépouille jusqu’à sa dernière demeure dans la solitude de la terre. Désormais, la vie des parents de Camille s’organise autour de la perte, du manque de celle qui leur donnait un sens. Les mois et le jour où tout en basculé forment une litanie calendaire. L’avenir se compte en anniversaires funèbres et en visites au cimetière. La vie continue dans ce naufrage interminable où Sophie Daull et le père – plus discret – de Camille et dont les yeux sont tissés du même bleu que ceux de son unique enfant, écopent tant bien que mal un chagrin qui ne les quittera plus.

Je me suis demandée, la dernière page tournée au petit matin, ce que Camille – où qu’elle soit – pensait ou aurait pu penser de cette longue épitaphe d’une mère à son enfant. L’émotion est palpable et chaotique. Elle tourne sur elle-même, les mots et les phrases se répètent, lourdes ou maladroites. Tous les livres ne sont pas littérature.

Je me suis demandée si Camille aurait compris et apprécié ce qui en définitive, est d’une grande impudeur. Faire son travail de deuil ou accomplir son devoir de fidélité revient finalement au même. Les mots nous transforment souvent en escrocs des sentiments. La mort nous renvoie toujours à la nôtre et à celles de tous les autres – ceux que l’on connait comme ceux que l’on ne connait pas – que l’on additionne, presque à notre insu, dans notre intériorité. Les visages se brouillent, les souvenirs deviennent des souvenirs de souvenir. Un kaléidoscope grinçant et douloureux qu’une odeur, une chanson, un paysage ou une photographie suffisent à faire vaciller dans l’incertain de la mémoire, si trompeuse, tellement trompeuse. La mort est cannibale, comme l’amour. La vie est une perpétuelle catharsis. Et c’est peut-être ce qui donne tout son sens et sa beauté à cette absurdité.

© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 27 octobre 2015

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site

sans l’autorisation expresse de l’auteur.>

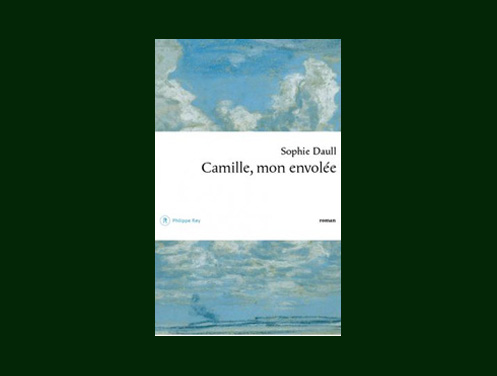

Camille mon envolée, Sophie Daull

Edition Philippe Rey, 20 août 2015

ISBN : 978-2-84876-468-9

Quatrième de couverture

Dans les semaines qui ont suivi la mort de sa fille Camille, 16 ans, emportée une veille de Noël après quatre jours d’une fièvre sidérante, Sophie Daull a commencé à écrire.

Écrire pour ne pas oublier Camille, son regard « franc, droit, lumineux », les moments de complicité, les engueulades, les fous rires ; l’après, le vide, l’organisation des adieux, les ados qu’il faut consoler, les autres dont les gestes apaisent… Écrire pour rester debout, pour vivre quelques heures chaque jour en compagnie de l’enfant disparue, pour endiguer le raz de marée des pensées menaçantes.

Loin d’être l’épanchement d’une mère endeuillée ou un mausolée – puisque l’humour n’y perd pas ses droits –, ce texte est le roman d’une résistance à l’insupportable, où l’agencement des mots tient lieu de programme de survie : « la fabrication d’un belvédère d’où Camille et moi pouvons encore,

radieuses, contempler le monde ».

« Dans les jours d’après, nous distribuerons tes soixante-dix-sept peluches, une par une ou deux par deux, à des fossés dans les campagnes, à des clairières, à des rochers. C’est joli, ces ours, ces lapins, ces petits chats abandonnés sur les tapis de mousse, prenant la pluie sous les marguerites. »

![]()