En hommage à Paul Auster, à l’homme et à son oeuvre – 1er Mai 2024

Qui cherche la vérité doit être prêt à l’inattendu, car elle est difficile à trouver et, quand on la rencontre, déconcertante.

Héraclite

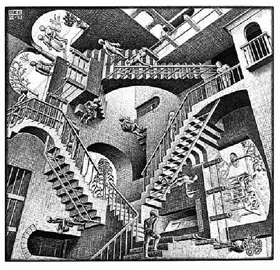

Dans mon village, la poste fait aussi office de bibliothèque minimaliste, plutôt symbolique d’ailleurs compte-tenu du nombre réduit de lecteurs et du maigre renouvellement des ouvrages. C’est là que j’ai rencontré Paul Auster. Entre nous, comme l’on dit imaginativement, ça a tout de suite collé. J’aimais sa concision qui n’était pas sécheresse, sa précision qui n’était que minutie longuement réfléchie et ciselée, son souci scrupuleux du détail capable pourtant de figurer des paysages et des lieux que je connaîtrais sans doute jamais, son talent pour camper une atmosphère ou les personnages dont il raconte l’histoire. Le suivre était pour moi pénétrer dans l’un de ces labyrinthes de Maurits Cornelis Escher où l’on se sent toujours poussé à en chercher une sortie libératrice, sans jamais pourtant s’y expérimenter prisonnier, bien au contraire. Je me suis donc plongée dans celui qu’il me proposait, L’invention de la solitude, avant d’acheter Le Livre des illusions, Léviathan, Trilogie New-yorkaise, Mr. Vertigo et Sunset Park, dans une traduction en espagnol – une incongruité du hasard – peut-être pour me faire appréhender d’une autre manière le particularisme de cet écrivain, la langue castillane possédant quelques trésors linguistiques pour exprimer la subtilité des sentiments.

Écouter Auster, c’est partir et revenir sans cesse à un questionnement intime sur sa propre identité. C’est découvrir comment l’inscrire dans une réalité aussi mouvante que fuyante. D’un livre à l’autre, c’est ancrer au plus profond de soi la relativité de la réponse, sans doute parce que poser la bonne question élude d’emblée toute certitude définitive. Je l’imagine, un type tourmenté, rongé par une ascèse mentale devant le conduire au dépouillement de lui-même, une espèce de moine de la vie qu’il examine, tourne et retourne dans la solitude d’une écriture sans cesse en devenir, à travers des personnages qui sont autant de pièces relatives du même puzzle, éparpillé dans le cosmos par un Créateur distrait ou lassé de ses jeux, et dont nous devons retrouver la cohésion du mantra, comme une réponse ultime à notre perpétuelle inquiétude métaphysique. La vie est une gigantesque boîte de Pétri dont nous sommes à la fois les apprentis sorciers et les rats de laboratoire. Il nous reste à en faire l’expérience et à apprendre à en tirer des conclusions, tout en évitant de s’y cristalliser, puisque vivre, c’est d’abord accepter se perdre dans notre propre multiplicité. Lire Paul Auster, c’est se mettre dans la peau du Petit Poucet, ramasser les pierres dont il marque son propre cheminement et les faire nôtres ou s’en débarrasser illico en se disant que tout cela n’est que littérature.

Si l’on choisit de lui coller aux basques, il faut alors apprendre se connaître et pour cela, se coltiner avec le chaos de l’Autre, de tous les autres, pour mesurer de quel bois l’on se chauffe et ensuite s’élever comme l’enseigne Maître Yehudi (Vertigo), passer de la vision horizontale, celle du serpent, qui nous enferme dans ce que nous voyons, à celle verticale de l’aigle, qui donne une perception plus globale des contingences de la vie et de leurs conséquences, qu’on les subisse ou qu’on les choisisse. Il ne s’agit pas de hasard, sinon de coïncidences quasi déterministes. Elles relient entre elles et à notre insu toutes ces choses que l’on fait ou qui nous arrive sans que l’on y prête attention, oublieux que tout acte, même le plus anodin, provoque des réactions en chaîne, toujours désastreuses pour les êtres à qui Auster donne nom et chair. Leur itinéraire dérape, les personnages se croisent sans jamais se rejoindre, s’évitent même. L’amour y est fugace, jailli de nulle part, et l’amitié, une amarre solide où l’on peut appareiller sans peur et avouer sans ambiguïté sa propre perdition.

Car, chacun est tributaire et gardien de ses fêlures. La disparition d’un père autiste à la vie (celui de Paul Auster), un touriste dans sa propre existence (L’invention de la solitude), la mort accidentelle d’une compagne, d’un fils, d’un frère (Trilogie New-Yorkaise, Sunset Park) – une constante par trop systématique chez Auster – ou fruit d’un comportement égoïste (Hector Mann, Le Livre des illusions), ou encore la banalité d’une chute (Léviathan), bref un quelconque événement marquant une frontière entre l’avant et l’après, laisse toujours l’âme des hommes en ruines et ouvre la porte de leur propre enfer. Une longue descente dans l’abîme, où livrés à eux-mêmes et désormais sans attache, sans rien ni personne qui donne un sens à leur vie, ils finissent par dériver dans un no man’s land déchirant. Certains y disparaissent volontairement (Hector Mann, Le Livre des illusions – Miles Heller, Sunset Park), d’autres le subissent passivement (David Zimmer, Le Livre des illusions) ou s’en escamotent mystérieusement (Quinn, Trilogie). Mais tous trimballent dans leurs albums à souvenirs, la honte, la culpabilité, la douleur de l’abandon et le dégoût d’eux- mêmes et ont la même prescience de leur décalage par rapport au conformisme confortable de leurs semblables. Une errance sans avenir, où le réel est illusion et l’illusion, peut-être une fiction engendrée par la réalité. La vie était un de ces rêves nés de la fièvre, il s’en apercevait, et la réalité un univers sans fondement, un monde de chimères et d’hallucinations, où tout ce qu’on imaginait se réalisait, écrit Auster. Tel le serpent, on y rampe, on s’y englue, on éprouve la matérialité des paysages désolés qui traversent des cités titanesques ou des campagnes déshumanisées. Rien n’est ce qu’il parait, même pas la vie – que l’on suppose dorée – des joueurs de beisbol les plus célèbres. Tout s’effrite, la liberté est dangereuse quand sa seule compagne est la solitude. Quitter cette horizontalité qui consume lentement l’Homme et l’enferme, reste la seule solution pour survivre et continuer. Il faut savoir s’élever tel un aigle, fouiller encore en soi pour y découvrir la rédemption et se plonger de nouveau dans le courant de la vie, avec un esprit requinqué, mais dépourvu des mirages du bonheur à crédit que nous promettent nos sociétés. Cependant, aussi douloureuse soit-elle, il y a toujours une certaine jubilation dans cette rédemption, car même dans le pire, il nous est toujours proposé d’apprendre ce que nous ne savions pas, et seules des circonstances particulières peuvent nous le permettre. Paul Auster le dit : un homme qui peut s’excuser est la marque d’un homme bon.

Néanmoins, cela doit faire sourire cet homme, qui donne à plein dans la déconstruction et la digression permanentes, de constater qu’on lui prête un univers austérien dûment répertorié et analysé.

Car ce qui est séduisant chez Paul Auster est justement son lâcher-prise et la complicité qu’il sait établir avec son lecteur, en le faisant pénétrer dans la vie de types ordinaires, nous renvoyant à la spécificité incertaine de la nôtre, bien que cet univers soit essentiellement masculin, la femme ayant souvent un rôle de catalyseur ou d’apaisement. Il nous donne l’impression d’écrire le bouquin en même temps que lui et la capacité d’en continuer l’histoire comme bon nous semble. Et en cela, il a bigrement raison. Comme le dit Benjamin Sachs (Leviathan) : Nul ne peut dire d’où vient un livre, surtout pas celui qui l’écrit. Les livres naissent de l’ignorance, et s’ils continuent à vivre après avoir été écrits, ce n’est que dans la mesure où on ne peut les comprendre. Du moins pas totalement.

©L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott Mélanie Talcott – 2 janvier 2012 / 1 mai 2024

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.

![]()

J’aime:

« La vie est une gigantesque boîte de Pétri dont nous sommes à la fois les apprentis sorciers et les rats de laboratoire. Il nous reste à en faire l’expérience et à apprendre à en tirer des conclusions, tout en évitant de s’y cristalliser, puisque vivre, c’est d’abord accepter se perdre dans notre propre multiplicité. Lire Paul Auster, c’est se mettre dans la peau du Petit Poucet, ramasser les pierres dont il marque son propre cheminement et les faire nôtres ou s’en débarrasser illico en se disant que tout cela n’est que littérature. »

J’adore:

« Tout s’effrite, la liberté est dangereuse quand sa seule compagne est la solitude. Quitter cette horizontalité qui consume lentement l’Homme et l’enferme, reste la seule solution pour survivre et continuer. Il faut savoir s’élever tel un aigle, fouiller encore en soi pour y découvrir la rédemption et se plonger de nouveau dans le courant de la vie, avec un esprit requinqué, mais dépourvu des mirages du bonheur à crédit que nous promettent nos sociétés. Cependant, aussi douloureuse soit-elle, il y a toujours une certaine jubilation dans cette rédemption, car même dans le pire, il nous est toujours proposé d’apprendre ce que nous ne savions pas, et seules des circon- stances particulières peuvent nous le permettre. Paul Auster le dit : un homme qui peut s’excuser est la marque d’un homme bon. »

Je n’ai encore jamais lu Paul Auster…certaines de ses oeuvres m’attendent dans ma bibliothèque…je vais m’y mettre…c’est certain…J’aime la tourmente!