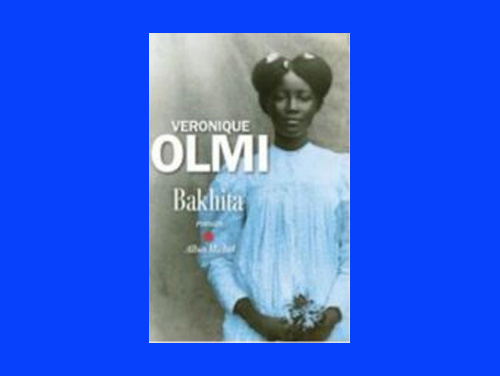

Véronique Olmi … le nom flamboie haut, en grandes lettres blanches sur la couverture du livre, effaçant d’autant celui de la femme qui en est la véritable protagoniste, Bakhita, comme si ironiquement la littérature rejouait à cette femme, née à la fin du XIX° siècle, le mauvais tour d’être à nouveau un objet de marketing, éditorial cette fois-ci, tout comme elle le fut, d’une autre manière, en Afrique pour les négriers et plus tard, en Italie dans les années pré-mussoliniennes, pour l’Église quand « il fallait relever le prestige de l’institut (religieux canossien et récolter des fonds) en promenant Madre Giuseppina dans toute l’Italie », avant de serrer la pogne au futur dictateur et enfin, d’être déclarée sainte par le pape Jean-Paul II en octobre 2000.

Douleur, douceur… ainsi pourrait se résumer l’itinéraire monstrueux de la Moretta, la noiraude.

Pour passer de l’une à l’autre, il suffit d’un rien, d’une inattention lexicale. Non pas la plus évidente et stoïque qui consiste à substituer une lettre par une autre, mais celle que l’insouciance heureuse, qu’elle soit d’enfance ou d’un instant fugitif d’un bonheur simple, provoque à son insu. Le regard étonné qui se détourne, le rire qui efface la prudence, la vigilance qui s’échappe et la douleur se substitue à la douceur. Arrive alors l’impensable.

C’est une enfant, elle est noire. Les hommes de son village, cultivateurs pauvres, n’ont rien d’autre que des armes sommaires pour s’opposer à la violence sanguinaire des négriers africains et arabes qui massacrent, brûlent, violent et razzient les campagnes pour venir y chercher leur butin de chair fraîche. On est aux prémices du XXème siècle, quelque part au Darfour.

Elle a cinq ans, peut-être moins, peut-être plus. Elle ne s’en souvient plus. Ce jour-là, ce jour qui fut suivi d’années aussi longues et pénibles que ses chaînes, sa mémoire est devenue une place forte dont elle a perdu la clef. Elle ne se souviendra jamais plus de son prénom, celui que son père lui avait donné, à « sa jumelle et à elle, pour les protéger » en les exposant à la lune. Un prénom qui leur rappellerait « pour toujours comment elles étaient venues au monde. »

Mais qu’importe d’être nommée ! Désormais, elle ne sera plus rien d’autre qu’une marchandise, une asfa, une esclave. Bête de foire, bête de somme, monnaie d’échange, une chose dépourvue d’intelligence et de sentiments, que l’on peut exploiter jusqu’à l’hébétude, affamer jusqu’à en « rétrécir le corps », battre jusqu’en à exploser la chair, violer jusqu’à épuisement de la satisfaction des bourreaux, torturer juste pour avoir le plaisir jouissif du mal de l’autre dans la peau. Et qu’importe que les tortionnaires soient hommes ou femmes, Blancs, Noirs ou Arabes, riches ou pauvres, qu’importe leur religion, qu’ils soient adultes faits et refaits ou riches adolescents pervers, puisque « cette chose » n’a pas de nom, ou juste celui qu’on lui donne pour qu’elle obéisse à son injonction. Elle sera donc Bakhita, « la chanceuse ». Chanceuse pour survivre à ces longues marches qui la conduiront enchaînée du Darfour en Égypte, de marchands en marchés, de maîtres en maîtres, d’humiliations en cruautés, de trop douleurs en abolition de soi. Chanceuse de passer de main en main, de l’Afrique à l’Italie où le consul Calisto Legnani, en poste à Khartoum, décide de l’offrir en cadeau à sa femme qui l’attend à Padoue, avant que ledit consul la refile à un couple d’amis sur caprice de l’épouse en mal d’enfants. Si en Afrique sa peau noire lui valut un certificat de non-existence malgré sa grande beauté, en Italie elle est considérée comme l’insigne du diable. L’enfermement est toujours là, la honte et la violence aussi. Seuls, les codes ont changé. De toute façon, Bakhita a l’habitude de « vivre dans le chaos furieux du monde et ne pas savoir où poser sa révolte. »

Chanceuse, elle l’est encore – et là c’en est vraiment une -, elle se doit à la bonté d’un homme bienveillant, Stefano Massarioto. Un catholique fervent qui, sans en être conscient, offrira à Bakhita une résilience par le biais de la foi. Après s’être appelée Asfa l’esclave, Bakhita, la chanceuse, Moretta la noiraude, la Moretta Bella pour les enfants pauvres et les orphelins dont elle s’occupe dans un institut religieux, la Madre Moretta – Mère et Noire – « qui a tout vu et peut tout entendre », deviendra la sœur Gioseffa dite Giuseppina. Le merchandising et le prosélytisme de l’Église aidant, outre un objet de curiosité plus ou moins malsain, elle se transformera aussi en bondieuserie vivante, celle que l’on exhibe, que l’on touche, que l’on prie et supplie en espérant qu’elle nous sauve de nous-mêmes, tel le le darshan contemporain et mondial d’Amma, cette étreinte symbole de compassion. Mais la sœur Giuseppina s’en fout. Elle s’en étonne même et se surprend de la crédulité stupide et mensongère de l’Homme, d’autant plus qu’il lui semble qu’elle n’a rien fait pour mériter cette reconnaissance laudative. Ou plutôt si, elle a souffert. Et beaucoup.

Mais plus que son récit, cette « storia meravigliosa » revisitée, au style parfois quelque peu scolaire et aux formules réitératives, Véronique Olmi nous plonge dans les désastres et les séquelles que provoque une souffrance quotidienne si abominable qu’elle en tarit même les larmes. Celle vécue par Bakhita lui a laissé, outre le traumatisme de l’abandon et l’effarement face à la barbarie des hommes, « un manque qu’aucune ferveur n’a réussi à combler », pas même celle qu’elle voue à ce dernier maître, Dieu, qu’elle appelle comme tous ceux qui l’ont précédé, Paron. Elle a du mal d’ailleurs à comprendre pourquoi lui qui voit et entend tout, lui qui est partout, laisse faire toutes ces horreurs. « Madre Fabretti lui dit que son dieu la voit, l’entend tout le temps. Du premier à son dernier jour, il est là. Elle a honte. Elle repense aux scènes les plus violentes de son enlèvement. Est ce qu’il a vu ça ? Est ce qu’il était là, la première nuit avec les ravisseurs, et les autres nuits dans l’enfermement et le martyre, les jours de désert, de tortures et d’humiliations, et avec Samir, les maîtres et les enfants, est ce qu’Il était là ? »

Ce qui sauvera Bakhita ? Elle-même. D’abord, sa force de caractère intrinsèque qui nourrit toutes ses révoltes et son refus à s’abandonner devant l’insupportable. Le souvenir de sa mère – « on ne perd pas sa mère. Jamais, c’est un amour aussi fort que la beauté du monde. » -, de sa sœur Kishmet, enlevée elle aussi, de son autre sœur jumelle et de son père qu’elle imagine rongé de culpabilité sont autant de fils d’Ariane que sa mémoire tisse en elle pour la protéger contre elle-même et la mort qui attend. Ensuite, sa capacité dissociative – que l’on appelle aujourd’hui stress post-traumatique – qui lui permet de s’échapper de l’enfer et justement d’y survivre. De transmuter cette abolition de soi en une intériorité puissante, proche de la clairvoyance. « Elle avance dans la vie, reliée aux autres par l’intuition, ce qui émane d’eux, elle le sentira par la voix, le pas, le regard, un geste parfois. »

Pour essayer de se rappeler désespérément qui elle est, quel est ce prénom qui la relie à sa mère, à sa jumelle, à sa sœur aînée et à son père, quel était cet instant magique juste avant la terreur, Bakhita préservera l’identité de l’autre, ce qu’elle fut et ce qu’elle est dans son autisme construit. Elle la cherchera toute sa vie, cet autre elle-même figé dans l’innocence, pour découvrir finalement que l’inhumanité est le lot commun de l’humanité, la misère et ses cohortes les mêmes partout, les esclaves et les maîtres aussi nombreux d’un continent à l’autre, seules les apparences en sont modifiées. Elle qui est « née de la guerre, qui a vu tant d’hommes et d’enfants armés, tant de morts, de blessés et de femmes violentées, qu’elle a sûrement vécu plusieurs vies » la retrouvera en Italie, lors des deux guerres mondiales. « la guerre ne meurt jamais. La guerre est éternelle. » Mais Bakhita, devenue sœur Giuseppina, « connaît simplement un peu le monde. Elle sait que ce qui va nous arriver est marqué en nous. Et ce qui va arriver au monde est inscrit...[…]… Personne jamais ne voit venir les catastrophes humaines qui l’une après l’autre prennent leur place dans le monde, se succèdent pour perpétuer l’ensauvagement et le désastre commun. »

Cette douleur intime, plus corrosive que la simple douleur physique, ouvrira en elle des territoires psychiques insoupçonnés dont celui d’une douceur immanente, à la fois prudente et généreuse. Car Bakhita sait. La souffrance fut son meilleur maître. Elle tisse en elle une compassion compréhensive pour ses semblables. Peu à peu, elle devient une aimante contemplative dont l’amour aussi profond que les scarifications ou les cicatrices que le fouet a creusé dans sa peau, donne sa raison d’être, dubitative tout de même, au Paron divin. L’amour de Bakhita invente Dieu et les hommes. Mais Dieu et les hommes l’ont oublié et avec elle, tous ces milliers d’anonymes qui quotidiennement, sous nos yeux et à quelques heures d’avion, continuent de vivre le même cauchemar que Bakhita, et que nous oublions aussi vite.

Bakhita a raison lorsqu’à travers les mots de Véronique Olmi, elle nous dit que son histoire n’est pas son histoire. On le lui a volée. « C’est une imagination collective, des années que l’on résume d’un mot, « souffrance. » où elle « prend la forme d’une personne complexe. Humaine, au même titre que.. » nous aujourd’hui.

En aparté

Le livre traînait sur mon bureau. Ma petite fille adolescente m’a demandé de quoi il parlait. Je le lui ai résumé. Quelque jours plus tard, elle est venue me voir.

— J’ai beaucoup pleuré, m’a-t-elle dit. Cette histoire est horrible.

— Qu’en as-tu retenu ? lui ai-je demandé.

Elle m’a regardé longtemps, silencieuse, avant de me dire :

— Quand je pense à grand-père et grand-mère et à tous celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont participé à des luttes sociales pour préserver non seulement leur emploi mais aussi assurer leur bien-être, qui se sont battus pour être respectés et pour ce en quoi ils croyaient, et que je les vois mal vivre avec une retraite de quatre cent euros, ce n’est pas de l’esclavage, ça ? Quand j’écoute les actualités et que j’entends ce qui se passe en Arabie Saoudite, en Syrie, au Liban ou au Bangladesh et partout d’ailleurs, les enfants soldats, ceux qui travaillent comme des bêtes de somme pour fabriquer nos jeans, ceux qui disparaissent, dix-mille à Calais nous disent les médias, ou sont vendus comme esclaves sexuels, n’est-ce pas encore de l’esclavage, Mélanie ? Et toutes ces personnes ici même, en Europe et en France, que nos gouvernants traitent de sans-dents ou à qui l’on balance que « la meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler », et dont l’obsession quotidienne est de boucler le mois – nous en parlons souvent avec mes copines -, n’est-ce pas encore de l’esclavage ? Et je ne te parle même pas des femmes persécutées simplement pour être femme, harcelées sexuellement parce que le viol s’est banalisé, même les tournantes dans les cités, la fille est la première coupable et que – de cela on parle aussi avec mes copines – on a la pétoche de s’habiller comme on en a envie par crainte d’un cinglé, comment on appelle cela, Mélanie ? Tu pourrais m’affirmer que l’esclavage est aboli ou bien a-t-il pris un autre visage ?

— L’esclavage d’hier s’est juste officialisé, lui ai-je répondu. Aujourd’hui, on appelle cela des luttes sociales. Rien n’a changé, malheureusement.

On a parlé. Beaucoup. Longtemps. Difficile d’expliquer à une môme qu’il faut quand même croire en quelque chose – et même lui mentir pour ne pas sabrer toutes ses illusions – d’autant plus que je ne sais plus moi-même en quoi il nous faut croire exactement.

Juste avant de partir, elle s’est retournée et m’a dit.

— Si j’avais cette Bakhita en face moi, là maintenant, je lui demanderais juste cela : « Dis Madre Moretta, comme on appelle ça aujourd’hui ? » Mais je ne suis pas certaine qu’elle aurait la réponse. »

Restée seule, songeant au fait que Bakhita de Véronique Olmi était en lice pour le Goncourt 2017 (dans la deuxième sélection), je me suis demandée si les membres du jury se poserait la même question.

© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott –13/10/2017

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Biographie de l’auteur

Véronique Olmi est comédienne, écrivain et dramaturge. Elle est la petite-fille de Philippe Olmi, ministre de l’Agriculture, député des Alpes-Maritimes et maire de Villefranche-sur-Mer durant vingt ans. Après avoir suivi des études d’art dramatique chez Jean-Laurent Cochet, Véronique Olmi a été assistante à la mise en scène pour Gabriel Garran et Jean-Louis Bourdon de 1990 à 1993. Elle fut particulièrement remarquée en 1998 à l’occasion à l’occasion de la création de « Chaos debout » par Jacques Lassalle au Festival d’Avignon. Le public découvre ensuite « Point à la ligne » (1998), mise en scène par Philippe Adrien au Vieux Colombier et « Le jardin des Apparences » (2000), mise en scène par Gildas Bourdet à La Criée et au théâtre Hébertot, (nomination du « meilleur auteur » aux Molières 2002).

![]()