L’art de la joie est une manière d’être au monde. Accepter l’existence telle qu’elle est par un lâcher-prise constant, ce que d’aucuns nomment actuellement l’esprit d’enfance. Rester serein quelles que soient les tempêtes auxquelles l’on s’affronte. Et surtout, ne jamais perdre cette foi incorruptible aussi irrévérencieuse que jubilatoire en la vie qu’il nous est donné à chacun de vivre plutôt que de la subir, cette foi qui est le sésame de la liberté individuelle et intérieure dont nous usons en général si peu.

Car c’est bien de cela dont parle Goliarda Sapienza, véritable Punk avant l’heure, dans L’art de la joie dont la rédaction lui a demandée dix ans (de 1967 à 1976). De son vivant (elle est décédée en 1996), le manuscrit fut refusé par tous les éditeurs. On peut le comprendre. Son auteur, aussi fantasque que son personnage, Modesta, a l’audace de faire sauter les cadenas de la construction littéraire normative, peut-être parce que Goliarda Sapienza est convaincue que « le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot amour mentait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots mentaient, ils mentaient presque tous. » Dans L’art de la joie, la narration à la première personne croise l’essai historique et sociologique. L’essai redonne à son tour la parole à la troisième personne, ou interpelle directement le lecteur qui, il est vrai, peut parfois s’engluer d’ennui à la lecture de certains passages plus ou moins fastidieux ou encore érotico-sexuels parfois très cliché, sans parler de ceux qui frisent le romantisme fleur bleue. Le théâtre déboule également au détour d’un dialogue où s’entremêlent langage religieux, aristocratique, juridique ou intellectuel, parler populaire et dialectes. Or, la plupart des lecteurs n’aiment pas être obligés à l’effort.

Un chef d’œuvre donc de persévérance, de sacrifices, de doutes, de désillusions et de foi pour son auteur. Pour le reste, tout dépend de ce que chacun y reçoit à sa lecture qui nous renvoie à la liste non exhaustive de tous les emprisonnements individuels et collectifs, auxquels la médiocratie actuelle nous condamne, avec ou sans notre complicité.

En outre, et c’est certainement là, le nœud gordien du refus éditorial, si parler du sexe des anges et culbuter la bonne ou la pute est chose admise dans la société italienne catholique patriarcale omnipotente et très codifiée d’alors, mettre en scène le désir féminin et la liberté de mœurs d’une femme est par trop subversif. C’est risquer de mettre le feu aux poudres de l’hypocrisie sociale et sexuelle.

Et Modesta y va fort dans le franc-parler de la chair et des actes. Née en même temps que le vingtième siècle, dans un village de Sicile dans la province de Catane, sa vie semblait tracée. Gamine pauvre, elle se marierait avec un pauvre, ferait des enfants pauvres et mourrait pauvre. C’était sans compter sur les yeux bleus du jeune paysan Tuzzu qui la faisaient rêver de la mer. La voici en son premier souvenir traînant dans un paysage désolé un immense morceau de bois jusqu’à sa maison vouée à l’obscurité où l’attende une mère silencieuse dont « les cheveux de lourd voile noir sont couverts de mouches» et absorbée dans la surveillance constante de sa sœur Tina, âgée de vingt ans, « grande comme moi et si grosse qu’on aurait dit, si on avait pu lui enlever la tête, la malle toujours fermée de mon grand-père.» Tina est trisomique, « la croix que Dieu nous a justement envoyée à cause de la méchanceté de ton père. », répète la mère à sa fille Modesta dont la seule éducation consiste à suivre son instinct et « à vider son cœur en compagnie du vent ». Elle a neuf ans, découvre par la masturbation les premiers émois de la chair, exploration qu’elle poursuit ensuite avec une innocence jouissive avec le jeune Tuzzu. Elle y mesure le pouvoir de son sexe qui est à la fois un lieu indépendant de sa volonté et du corps lui-même et un outil formidable de sa féminité, avant de se faire brutalement violer par un homme de passage, son père, tandis que sa mère, impuissante et terrorisée, s’est réfugiée dans les toilettes avec Tina. Éperdue de douleur et l’esprit en vrac, la fillette mettra inconsciemment le feu à la masure. Sa mère et sa sœur périront dans l’incendie. Sans doute, est-ce ce traumatisme qui ancre sa personnalité dans une détermination à toutes épreuves. Ce que la propre mère de Goliarda assénait à sa fille adolescente: « Tu ne dois jamais te soumettre à personne… Si quelque chose ne te convainc pas, rebelle-toi toujours.», devient le leitmotiv de Modesta.

Recueillie par Leonora, Mère supérieure en charge de filles-mère fortunées et de bâtards de bonne souche, Modesta entamera une nouvelle vie.

« Un homme qui ne s’alimente pas de ses rêves, vieillit vite.», écrivit Shakespeare. Mody les épuisera tous. Elle comprendra très vite que son intelligence doublée d’une bonne dose de machiavélisme restent la meilleure chance d’avancer dans la vie. La connaissance sans l’argent étant une voie sans issue, « l’argent sert à être libre sur le champ, pas pour un avenir incertain. », elle comprendra tout aussi rapidement que son corps, d’autant plus qu’elle est belle, et sa bisexualité, souvent assumée, parfois ambiguë, constituent aussi le sésame qui lui permettra de sortir de sa condition sociale première et de vivre comme elle le désire, à savoir sans contrainte, insoumise, toujours en lutte y compris contre le fascisme intérieur qui nous guette sans cesse.

Lorsque Modesta atteint seize ans, la très religieuse Leonora, amante platonique de la jeune fille voit en elle sa digne héritière et son successeur et lui impose, en conséquence, de devenir l’épouse de Dieu. Modesta provoquera sa mort, tout comme elle le fera à Palerme avec sa seconde protectrice, la Princesse Gaïa. Car quoiqu’il lui arrive, rien ne désespère ni n’arrête la jeune Modesta, surtout pas la morale dont elle n’a que faire. Elle manie avec une sincérité consommée, le mensonge et la dissimulation, justifiant ainsi à ses propres yeux, le moindre de ses actes et ignore la culpabilité. Elle finira ainsi par devenir la représentante charismatique, socialiste, féministe et libertaire, de l’une des plus anciennes familles nobles et fortunées de la Sicile, les Brandiforti.

Non, Mody n’est pas une femme modeste ni sympathique. Tellurique certes, électron libre, passionnée, sensuelle en diable, bisexuelle, féministe, maternelle, indignée, impliquée, généreuse, donnant tout ce qu’elle est et ce qu’elle a, mais aussi manipulatrice, narcissique, exclusive et jalouse. L’orgueil de Modesta qui se nourrit de la fascination que provoquent en elle des hommes et des femmes hors du commun, son besoin d’être reconnue, adulée et d’occuper le devant de la scène sont parfois aussi agaçants que lassants. « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu’elle devrait toujours être protégée d’un mur de mensonges », comme l’a dit finement Churchill.

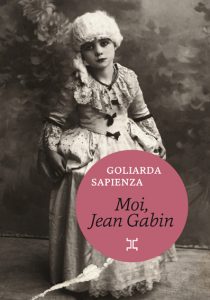

Néanmoins, ce qui est indubitablement attachant dans L’art de la Joie et qui fait qu’on le lit jusqu’à la dernière ligne malgré les longueurs et les lourdeurs, se doit justement au tempérament de cette mal nommée Modesta impétueuse, intelligente, orgueilleuse, entière, lucide, transgressive et n’obéissant qu’à elle-même, mais qui n’en possède pas moins sa part d’ombre et de lumière. Car, elle est aussi sa pire ennemie et la personnalité de l’écrivain s’intrique intimement avec celle de son héroïne. Goliarda Sapienza est née en 1924 dans une famille sicilienne recomposée que l’on qualifierait aujourd’hui de barjots instables dont il faudrait surveiller les « possibles dérives familiales et sociétales ». Ses parents, athées, cultivés et impliqués, sont tous deux militants socialistes libertaires. Son avocat de père, Giuseppe, est le défenseur des pauvres. Quand il rencontre Marie Guiduce, institutrice, il a déjà trois enfants et elle, sept. Entre autres activités, elle est directrice du Cri du peuple, dont Antonio Gramsci fut le rédacteur en chef. Giuseppe et Marie vivent en union libre. Farouchement opposés à toute forme de formatage et d’endoctrinement, leurs enfants apprennent librement autant des grands textes que de la vie populaire qui anime les rues de Catane, comme Goliarda Sapienza le raconte somptueusement dans Moi, Jean Gabin.

Néanmoins, ce qui est indubitablement attachant dans L’art de la Joie et qui fait qu’on le lit jusqu’à la dernière ligne malgré les longueurs et les lourdeurs, se doit justement au tempérament de cette mal nommée Modesta impétueuse, intelligente, orgueilleuse, entière, lucide, transgressive et n’obéissant qu’à elle-même, mais qui n’en possède pas moins sa part d’ombre et de lumière. Car, elle est aussi sa pire ennemie et la personnalité de l’écrivain s’intrique intimement avec celle de son héroïne. Goliarda Sapienza est née en 1924 dans une famille sicilienne recomposée que l’on qualifierait aujourd’hui de barjots instables dont il faudrait surveiller les « possibles dérives familiales et sociétales ». Ses parents, athées, cultivés et impliqués, sont tous deux militants socialistes libertaires. Son avocat de père, Giuseppe, est le défenseur des pauvres. Quand il rencontre Marie Guiduce, institutrice, il a déjà trois enfants et elle, sept. Entre autres activités, elle est directrice du Cri du peuple, dont Antonio Gramsci fut le rédacteur en chef. Giuseppe et Marie vivent en union libre. Farouchement opposés à toute forme de formatage et d’endoctrinement, leurs enfants apprennent librement autant des grands textes que de la vie populaire qui anime les rues de Catane, comme Goliarda Sapienza le raconte somptueusement dans Moi, Jean Gabin.

Elle grandit d’autant plus librement que sa mère, disponible à toutes les audaces intellectuelles, est néanmoins peu encline aux démonstrations affectives : « elle en faisait (de l’amour) quelque chose de tellement officiel qu’il valait mieux détourner la conversation sur la Grèce antique, la politique ou la philosophie, car là au moins, même si c’était difficile, en s’appliquant, on arrivait à comprendre…»,nous dit-elle. Sa mère qui entrera dans la résistance, tout comme son père, lui fait remarquer un jour qu’elle fait malheureusement partie de « la génération du fascisme ; ce n’est pas ta faute, Goliarda, mais tu n’échapperas pas au fait d’être née en 1924».1 Des années plus tard, sa fille lui opposera une réponse quelque peu désabusée : « L’impeccable uniforme d’antifasciste, fille d’antifascistes sans tache, qu’on voulait me faire revêtir de force, fut comme un froc d’épines qu’en vain, pendant des années de sinistre claustration, je tentai de déchirer en mille morceaux et de jeter aux orties.»

Le charme quasi indissociable du couple Modesta-Goliarda réside dans ces paradoxes. Ensemble, elles prennent la vie non pas comme elle vient, sinon comme elles sont avec l’amour, non pas en corollaire, mais en meneur de l’âme et de la chair. Le temps passant, les aliénations se font plus subtiles. Autant d’obstacles que Mody surmontera avec une facilité déconcertante. L’âge venant, les morts et ceux qui restent, dont ses enfants – Tuzzu le paysan, Mimmo le jardinier, Nina l’anarchiste, Carmine son pygmalion, Béatrice son amante et amie, Pietro, Carlo le médecin communiste – l’amour impossible car sans exultation des corps – Jacopo, Antonio, Vincenzo, Joyce l’intellectuelle, également son amante, etc. – se font plus présents et ancrent Modesta dans l’intemporel et la proximité de la mort, La Certa. « …Combattre la peur de la mort, mot qui en réalité n’est pas plus effrayant que les mots maladie, esclavage ou torture. Je ne me confronterais plus avec la mort, avec cette ligne d’arrivée qui, si on ne la redoute plus, rend éternelle chaque heure pleinement savourée. Mais il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons vie. »

La vieillesse ne lui laissant pas d’autre choix, la chair devient sage. « Étonnée, elle découvre la signification du savoir que son corps a su conquérir dans ce long, bref trajet de ses cinquante ans. […] Cinquante ans, âge d’or des découvertes […] Réfléchis, Modesta, peut-être que vieillir de façon différente n’est qu’un acte révolutionnaire de plus […] S’arrêter là dans cette plénitude de joie des sens et de l’esprit ? »

En tout cas, un sacré parcours pour une gamine qui rêvait de « naître vieux et de mourir enfant. » La liberté totale, sans compromis, sans cesse remise sur l’ouvrage. Lutter pied à pied à chaque instant contre ses murs intérieurs. Nous en sommes toutes et tous là… ou du moins, on aimerait.

Sûrement un livre à déguster sans modération avec un verre (ou plusieurs) de Nerello Mascalese.

© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott –29/03/ 2017

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Notes

1.- Goliarda Sapienza, le Fil d’une vie, traduit de l’italien par Nathalie Castagné, Viviane Hamy,

Biographie express de Goliarda Sapienza

1924 : naissance de Goliarda Sapienza à Catane

1940 : Goliarda se consacre à sa carrière de comédienne

1942-1944 : l’occupation allemande à Rome l’empêche de jouer. Elle rejoint la résistance.

1945-1952 : fondation une compagnie de théâtre d’avant-garde.

1967-1969 : Goliarda Sapienza publie deux romans.

1996 : à 72 ans, elle meurt, chez elle, d’une chute dans l’escalier.

1998 : l’Art de la joie, son roman le plus connu, est publié à titre posthume. Le texte passe inaperçu.

2005 : parution de l’Art de la joie en France.

2006 : les prestigieuses éditions italiennes Einaudi annoncent officiellement qu’elles s’engagent dans un édition raisonnée des écrits de l’auteure.

La traductrice : Romancière et poète sous son patronyme et sous le pseudonyme d’Eilahtan, Nathalie Castagné a longuement étudié le chant qu’elle pratique encore. Elle a traduit de l’italien de nombreux auteurs et des livrets d’opéra.

Extraits

« Mais l’amour n’est pas absolu et pas davantage éternel, et il n’y a pas seulement de l’amour entre un homme et une femme, éventuellement consacré. On peut aimer un homme, une femme, un arbre, et peut-être même un âne, comme le dit Shakespeare, le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. le Mot amour mentait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots mentaient. Ils mentaient presque tous. Voilà ce que je devais faire : étudier les mots exactement comme on étudie las plantes, les animaux… Et puis, les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations des siècles de tradition, en inventer de nouveaux, et surtout écarter pour ne plus m’en servir, ceux que l’usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme : sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, coeur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. »

« Non, on ne peut communiquer à personne cette plénitude de joie que donne l’excitation vitale de défier le temps à deux, d’être partenaires dans l’art de le dilater, en le vivant le plus intensément possible avant que ne sonne l’heure de la dernière aventure. Et si cet homme – mon vieux petit ami – s’étend sur moi avec son beau corps lourd et léger, et me prend comme il le fait maintenant, ou me baise entre les jambes comme Tuzzu le faisait autrefois, je me retrouve à penser bizarrement que la mort ne sera peut-être qu’un orgasme aussi comblant que celui-là.

« …parce que les sens suivent l’intelligence et inversement, il me semble qu’on tombe amoureux parce qu’avec le temps on se lasse de soi-même et on veut entrer en un autre. (…) entrer en un « autre » inconnu pour le connaître, le faire sien, comme un livre, un paysage. Et puis, quand on l’a absorbé, qu’on s’est nourri de lui jusqu’à ce qu’il soit devenu une part de nous-même, on recommence à s’ennuyer. Tu lirais toujours le même livre, toi ? »

« Il est temps de se remuer, de lutter de tous ses muscles et de toutes ses pensées dans cette partie d’échecs avec la Certa qui attend. Et chaque année volée, gagnée, chaque heure arrachée à l’échiquier du temps, devient éternelle dans cette partie finale. Réfléchis, Modesta, peut-être que vieillir de façon différente n’est qu’un acte révolutionnaire de plus… »

L’Art de la joie

Roman étranger – Traduit de l’italien

Eds Le Tripode – 800 pages

ISBN : 9782370551023 – Parution: 27 octobre 2016

![]()