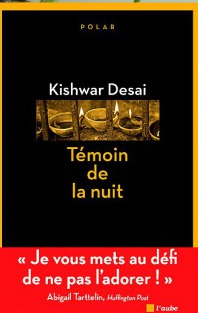

N’eut été cet invraisemblable J’adore exclamatif publié dans le Huffington Post de Londres, à propos du livre de Kishwar Desai : Aucun bon thriller (depuis Millenium) ne s’est révélé aussi érudit, audacieux et fascinant que Témoin de la nuit… Au cœur de ce roman à suspense captivant et complexe se trouvent deux héroïnes énigmatiques… Je vous mets au défi – que vous soyez femme, homme, les deux, ou ni l’un ni l’autre (?????) – de ne pas adorer Témoin de la nuit ! , – je n’aurais jamais rien su de l’existence d’Abigail Tartettlin qui restera indéfectiblement liée à la lecture de cet ouvrage, présenté comme un thriller, un polar à l’intrigue bien ficelée avec collé dans son pedigree de merchandising de l’édition française, ce bandeau aussi flashy que trash : J’adore.

Comment peut-on adorer l’innommable ? Lui viendrait-il à l’idée à cette Abigail Machin d’adorer la guerre, ses génocides, ses viols de masse, ses tortures et tous ses cadavres ? Ou encore de porter aux nues de l’idolâtrie littéraire marketisé les gens qui crèvent à feux doux mitonnés par la famine, ou tous ces corps gonflés d’eau qui s’échouent sur nos plages, sans créer pour autant tous ces remous médiatiques déclenchés par les baleines ? Ou alors faut-il admettre que les jeux vidéo où l’hémoglobine jaillit en flots virtuels, convertit la réalité en une fiction relative ? Faut-il en conclure que le succès des thrillers livresques et télévisuels où les serial-killers jouissent de notre voyeurisme, certes réprobateur mais également scotché, nous conditionne insidieusement à supporter l’insupportable ?

Témoin de la nuit n’est pas un grand livre au sens littéraire du terme, loin s’en faut. Sa qualité d’écriture plonge dans cet anonymat stylistique qui caractérise actuellement l’édition massive d’ouvrages à vocation ludique et consumériste dont les auteurs semblent tous sortir du même moule. Mais il l’est en tant qu’analyse sans concession d’une société où naître fille a un prix : à son premier cri celui de sa vie. Il justifie aussi qu’on la batte, l’exploite, la viole, la vende comme une vulgaire marchandise, qu’on la marie de force, lui acidifie le portrait, la démarie, la répudie si elle ne fait pas l’affaire, ou si offense avouée à la virilité du mâle, elle ne lui donne que des filles, ou défaut suprême et exclusivement féminin, si elle est stérile. Finalement, ayant résisté à tout, supporté le pire, devenue vieille, improductive et sans intérêt sexuel, on l’abandonnera telle une guenille dont on ne sait plus que faire. Car l’Inde est aussi et surtout cela. Et bien pire encore. Le tandem Gandhi-Mère Teresa, sans parler des gourous autochtones comme Sai Baba, ou d’importation comme La Mère à Auroville, nous en a formaté un eldorado où notre vide existentiel y négocie sa rédemption. Qu’importe la planche de salut du moment qu’elle flotte sur le bourbier de nos indignations défécatoires ! Admettre la barbarie de l’Inde serait tuer la poule aux œufs d’or et renier la sainteté que l’on prête d’emblée et le ventre plein à tous ses pauvres, assujettis à un drôle de karma qui nous fait, nous autres, chercher le nirvana. Ce serait reconnaître qu’ils ne sont pas toujours les malheureuses victimes de leur condition, mais aussi implicitement les collaborateurs consentants. Alors non, on ne peut pas adorer ce bouquin qui met en exergue le silence, celui des Indiens pour qui, toutes classes sociales confondues, la théorie du genre se résume à la péremption du sexe féminin. Quant à nous, le savoir fait pathétiquement acte et justifie, l’horreur étant toujours mieux ailleurs, cette mollesse protestataire qui caractérise nos indignations envers les manquements et les maltraitances que subissent quotidiennement femmes, filles, sœurs ou mères dans nos sociétés libérées et supposément égalitaires.

Bref, ces terrains funéraires, battus par les vents et gangrénés de poussière, où reposent des urnes et les ossements de nouvelles nées enterrées parfois vivantes, parfois droguées ou empoisonnées ou qu’on laisse simplement mourir de faim, n’a rien de bandant intellectuellement. Ce n’est même pas le nœud gordien d’un thriller. C’est une putain de réalité, tout comme l’histoire de cette famille aisée penjabi, qui se répète à l’envi, entre autres, au Rajasthan chez les guerriers Rajput. Dans les rues de leurs villages, seuls jouent, crient et cavalent des garçons, toutes les filles étant étouffées systématiquement à leur naissance. Tragédie qui se joue et se rejoue chaque jour du nord au sud de l’Inde. L’héroïne de ce livre n’est donc pas, comme il est affirmé, Simran Singh, travailleuse sociale qui titille désespérément la bouteille et la clope, activités qui en font soi-disant une femme émancipée, possédant par héritage les moyens financiers de son bénévolat occupationnel. Ce n’est pas non plus Durga, jeune fille de quatorze ans, que l’on soupçonne d’avoir massacré les treize membres de sa famille, pour venger son propre calvaire et celui de sa sœur aînée, coupable d’avoir eu un enfant, par chance un garçon, hors mariage. Ni les hommes, corrupteurs et corrompus, qui en brisent les vies. Non, ce sont toutes ces petites effacées involontaires qui valent moins qu’une vache. « Pourquoi es-tu venue au monde ma fille, quand un garçon je voulais ? Va donc à la mer remplir ton seau : puisses-tu y tomber et t’y noyer« , susurre une chanson populaire indienne.

La lecture n’est jamais neutre. En filigrane de la mienne, s’ancrait le Tamil Nadu, des images, de celles que l’on croit sans inscription dans la mémoire. Celle d’une silhouette furtive enveloppée de brume matinale, jetant dans la mer, un petit corps. Des choses que l’on remarque sans y prêter d’importance, jusqu’à en oublier l’évidence, comme celle de ces familles à deux enfants, modèle de plus en plus fréquent, où l’aîné est toujours un garçon. Aveuglement des préjugés et des idées prêtes à penser ! Imprégnée de mes schémas occidentaux, je suis tombée dans le panneau, l’esprit traversé par la performance surprenante des contraceptifs. Car bien sûr, d’emblée j’ai visualisé la plaquette à pilules, ces billes de bonheur journalier qui mettent en coupe réglée nos utérus affranchis, avant de m’engueuler intérieurement et de me dire que j’étais une vraie conne de prêter foi à cet argument. Non seulement, la plupart des Indiennes n’en ont pas les moyens financiers, pas plus que celui de s’acheter des serviettes ou des tampons périodiques, mais son concept est très éloigné de leur manière d’envisager la vie en général et leur corps en particulier. Ensuite, affleurèrent au fil des pages des sourires, des larmes, des émotions, des femmes, des noms, des visages. Vasantha qui à l’âge où nos filles jouent à la poupée, travaillait dans les plantations de thé au Kerala. Mariage arrangé à l’adolescence avec un homme de dix ans son aîné, une plaie vivante, au sens propre et figuré. La syphilis lui rongeait la peau, l’alcoolisme, le cœur. Il la battait, la violait sans doute et ne lui donnait pas un sou. Elle n’eut qu’un fils, Pravina. Elle me résuma un jour de sa vie d’épouse. Je me souviens encore de la texture du soleil de cette journée. “…Il boit moins, il me tape moins et me donne un tout petit peu d’argent…Un petit peu de bonheur…” Puis elle me raconta comment à chaque grossesse, elle grimpait sur une échelle et s’y laissait tomber de tout son corps. Vint ensuite Leena, ma douce Leena avec sa prière impensable. Elle était enceinte. Son premier enfant était mort quelques jours après sa naissance, le second fut un garçon, Mani, et de ma réponse dépendait la vie du troisième. Nombreuses sont les femmes qui dans ce pays, si elles ne sont pas fonctionnaires, se font éjecter de leur travail avec pertes et coups lorsqu’elles attendent un enfant. Je me suis sentie alors comme une négrière, plongée en pleine époque de l’esclavagisme triomphant, avec le droit de vie et de mort sur l’autre. Quelques mois après, naissait Jennifer. Il y en a eu d’autres, beaucoup d’autres. Des échographies où le sexe s’avoue du bout des doigts : index levé, garçon ; index et majeur levés, fille. Des accouchements sans ménagement, durs comme l’est la vie dans ce pays, des tables en pierre qui me rappelaient les étals de boucher, lavées à grande eau de leur sang, des insultes, des gifles, des mains qui appuyaient rudement sur les ventres. Des femmes, aisées ou non, cultivées ou non, chrétiennes, hindouistes ou musulmanes qui pleuraient et s’humiliaient, suppliaient parfois la mort et qui, entre deux spasmes de sanglots, demandaient pardon à leur époux de leur avoir donné une fille. Et la nouvelle née qui restait là, flottant dans le refus, la nudité, le froid et l’obsolescence programmée. Je me revois, tentant d’expliquer à ces femmes – en désespoir de cause et dans mon anglais de cuisine -, qu’elles n’y étaient pour rien dans ce malheur, que c’est l’homme avec son chromosome Y qui détermine le sexe de sa progéniture. Et elles qui me contemplaient comme si je venais de la planète Mars, à la fois apitoyées et amusées par mon propos. Que savais-je, moi, qui vient d’un pays riche où le concept de mère porteuse fleurit comme une panacée de confort et où l’on veut croire que celle qui prête son ventre ne pleure pas quand on lui en arrache l’enfant ? Que savais-je, moi, de la douleur d’un infanticide ? De son invraisemblable obligation pour échapper au pire. L’abandon, la torture, le meurtre… Le choix des maux est sans fin dans cette soi-disant plus grande démocratie du monde, avec électricité et eau potable, mais où les poteaux ne suivent pas et les robinets ne marchent pas, et où l’homme voit en la femme son pire ennemi – ici comme ailleurs – celle dont l’existence met en danger l’hégémonie qu’il s’est peaufiné depuis l’aube de son inhumanité à coups de religions, de massacres collectifs et d’assassinats individuels.

Faut-il être d’une ignorance crasse ou pire encore d’une stupidité lamentable pour oser lancer un tel défi ! Mais peut-être possédez-vous la fibre de commisération empathique de tous ces intellos, clones de notre BHL national, prenant l’ardeur de leurs sucs digestifs pour l’éloquence d’une idée, tout en poussant leur petit four d’un doigt manucuré pendant que de l’autre, celui qui a toujours le dernier mot entre le définitif et l’irrévocable, ils nous gavent doctement de leurs opinions.

Alors non, je n’adore pas ce bouquin. Il me fout plutôt en rogne.

© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 29/03/2014

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Témoin de la Nuit, Kishwar Desaï

Éditionsde l’Aube, collection l’Aube noire,octobre 2013

ISBN : 9782815908733

Publié également sur Culture Chronique.

![]()