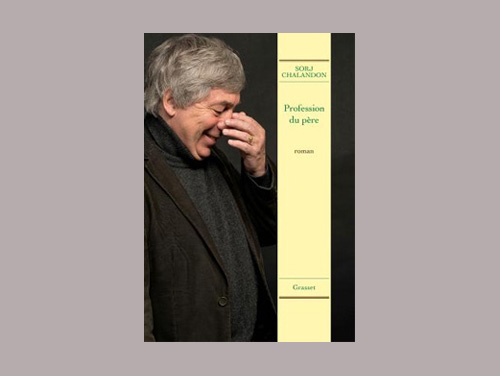

La rentrée littéraire, c’est comme celle des mômes. C’est devenu un rite médiatisé. Les livres cuvée 2015 remplacent les cartables neufs et les chroniqueurs de tous poils affûtent leurs mots comme les gosses taillent leurs crayons. Après les vacances, on reprend le chemin de l’école, les bons ou les mauvais points planqués sur les pages vierges des cahiers. Des quelques six cent bouquins, quota que l’on compare avec gourmandise avec celui de l’année précédente, on n’en retiendra comme chaque année qu’une petite vingtaine, tous adoubés par la critique, celle de François Busnel et de sa Grande Librairie donnant la couleur du millésime. Que la copie soit bonne ou mauvaise, qu’importe. Cancres ou premiers de la classe, qu’importe. Le classement est invariable : d’abord la notoriété de l’écrivain qui fait office de passe-droit éditorial, ensuite le talent et enfin la découverte, l’écrivain coup de cœur, celui dont on attend qu’il relève le gant d’une littérature sans surprise et qui ne sait pas encore qu’on l’attend, piques en verve, au tournant de la prochaine fournée. Les nominés dont les ventes suffisent à assurer la pérennité, sont dispensés de l’épreuve du feu. Amélie Nothomb en est un bon exemple. On s’en fout de ce qu’elle écrit, c’est Amélie, entre le pinard et le bouquin de l’année. Il y en d’autres dont on a l’habitude du devoir. Ainsi Christine Angot. Qu’on la porte au pinacle ou la descende au lance-flammes, on ne peut néanmoins s’empêcher de se demander si sans l’inceste, remis sans cesse à l’ouvrage, il y aurait eu possibilité d’écriture. Pour d’autres qui entrent de nouveau en lice après un long temps de silence comme Delphine de Vigan, l’expectative se fait vacharde ou empathique. Les critiques qui se contentent souvent de recopier le quatrième de couverture en l’édulcorant de quelques mots de félicitation ou de défaite, s’en frottent leurs bons mots de jubilation anticipative. Il y a également, et parfois malheureusement, tous les autres, qu’on applaudira ou pas, qu’on lira ou pas, mais que l’on oubliera probablement et dont les heures solitaires à se torturer les méninges se termineront à l’holocauste des livres, celui dont on ne parle jamais. C’est tabou, le pilon. Le travail recyclé en pate à papier. Et il y a ceux, du moins pour moi, rares il est vrai, que je retrouve comme de vieux potes. Celui-là s’appelle Sorj Chalandon.

En janvier 2014, j’avais rédigé une chronique, après avoir lu tous ses livres. C’est ainsi qu’il est devenu mon ami. Une amitié comme un monologue partagé. Pourquoi ? Parce que c’est un gars qui écrit avec ses tripes et non un écrivain qui fait semblant d’être un individu de chair et de cœur, souvent d’ailleurs dans ce qu’il a de pire plutôt que de meilleur, et écrit avec ses fantasmes et ses neurones. Dans les bouquins de Sorj Chalandon, il y a de la tendresse, des rires, des larmes, toutes les émotions et les travers qui donnent du relief à des vies qui en semblent dépourvues, tellement elles sont ordinaires. Des bribes de temps et d’époque, des pays déchirés et des villages anonymes. Bref, des êtres humains fissurés, prisonniers de leurs méandres, de leur folie ou de leur lâcheté. Cette chronique s’intitulait : Tout le monde ment, même les fantômes.

Ce thème est justement celui de son dernier livre, Profession du père. L’auteur y dissèque le mensonge dans sa forme pathologique extrême, la mythomanie quand elle devient folie. La famille Choulans, un trio, le père André, la mère Denise et leur fils, Émile, gosse asthmatique, dont le paternel a choisi le nom, parce que Émile Veinante, le grand joueur de football fut son meilleur ami. Un appartement étriqué qui pue la grisaille et une tristesse lente comme une agonie. Personne n’y vient jamais : Le couloir était désert. Comme notre immeuble, notre rue. Dans la ville entière, il n’y avait que mon père et moi… […]… Pas un ami, pas un, jamais. Personne pour sonner à notre porte, personne pour s’asseoir à leur table à manger. Pas de copain non plus. Aucune connaissance. Pas de plaisir, pas de Noël, et la Saint-Sylvestre dans l’obscurité devant la fenêtre ouverte à écouter le bruissement joyeux de l’autre, de tous les autres. Rien de ce qui fait une vie, une rumeur, les rires dans la maison. Mon père avait brisé chaque proche un à un. Et puis le silence : « un silence de poisse, de glu. Un silence de gêne, de honte, de rien à se dire. Un silence de bout de table, de fin du jour, un silence d’après nuit, un silence de regard baissé. »

Deux vies qui s’égrènent sous la pogne d’un seul, le père, qui en écrit le scénario délirant au fil d’une actualité dont il se fait le héros et le metteur en scène. Il détourne l’histoire en marche dont comme tout un chacun, il n’est que le spectateur impuissant, celle-ci étant gérée par l’État et sa cohorte de marionnettistes qui au nom de la grandeur de leur pays, ici de la France, encravatent souvent leurs décisions dans la dissimulation de leur propres intérêts. Des histoires politiques. Une affaire d’hommes, dit-il à l’enfant. André Choulans s’approprie la guerre d’Algérie, De Gaulle et le putsch d’Alger et tous les évènements marquants de son époque, pour en faire le théâtre de sa propre vie. Des Compagnons de la Chanson dont il affirme avoir été l’un des créateurs à Kennedy et Cuba, en passant par l’OAS, Salan et Édith Piaf, la CIA et Elvis Presley, son office de pasteur pentecôtiste et celui d’officier à la DGSE, son intimité avec Bush père, Pinay, le nouveau franc et Balladur ou encore l’arrestation de Carlos…

Une dictature familiale où la torture quotidienne fait loi. L’obéissance passe par les coups qui pleuvent dans une violence schizophrénique, la discipline par la terreur verbale et des exercices physiques, et l’acceptation par la peur et la honte : il annonçait la guerre et nous n’avions qu’une pauvre soupe à dire. Emile et sa mère respirent au souffle du père : Nous ne marchions pas nous murmurions. Chacun de nos pas était une excuse. Émile s’évade de sa prison en dessinant. Il est talentueux, son père le surnomme Picasso. La mère, elle, est sans mode d’emploi, Son visage de chiffon blanc. Les yeux, la bouche, le front, plus rien ne bouge…[…]… L’angoisse d’avoir mal fait… […]…Une conne qui ne pige rien… […]… Son inquiétude brute, animale. Et cette phrase qu’elle répète à son fils martyrisé comme une litanie d’indulgence : Tu connais ton père ? Alors ne t’inquiète pas…

Un père hanté par la haine, celle des communistes et de tout ce qui sort de son moule idéologique et brouillé. Une haine qui nourrit ses mensonges. Une haine de la vie. La haine de soi. Un aveu à peine ébauché, lâché par le grand-père. Pendant la seconde guerre mondiale, mon fils avait été du mauvais côté…

Le mensonge est notre résilience. Il nous permet de ré-arranger nos vies pour transmuter son bouillon ordinaire en un consommé extraordinaire. L’équilibre comme le déséquilibre est une question de degrés. Par amour, par inconscience, par impuissance, par fascination peut-être et par lassitude sûrement, la mère et le fils laissent leur tortionnaire les franchir jusqu’à la folie. L’un et l’autre participent comme acteurs et spectateurs à ces mises en scène paternelles qui exigent un public docile et un exil affectif contrôlé. Pas de témoins ! Émile devient Frenchie. Surgissent Ted, l’ami américain, un fantôme amputé exhumé d’un film, des ministres, des députés, des agents du renseignement et le voisinage, Legris le carrossier, Alfonso le coiffeur, le dentiste, le prof de judo et tous les passants. Tous embarqués de force et malgré eux dans l’aliénation sectaire monoparentale. Une mythomanie si sincère que tout le monde n’y voit que du feu, jusqu’à son médecin Helguers qui avouera après l’internement de son patient : « Comment pouvais-je faire interner le bras droit du général de Gaulle, qui avait eu pour tâche d’infiltrer l’armée SS ? »

Depuis les confins de son existence, André Choulans écrit et distribue les rôles. Complice malgré lui, entre baffes et l’armoire à punition dans laquelle il l’enferme des heures durant, sur les genoux, mains sur la tête, face au mur, son fils se modèle peu à peu à sa folie. Son fils, son soldat… Ce fils si bien formaté qu’il reproduit par mimétisme l’exemple paternel sur son copain d’école, un pied-noir hercule récemment rapatrié d’Alger, qu’il convertit à son tour en militant de l’OAS. Ce fils tellement cassé que devenu adulte et père à son tour, il ne sait comment gérer cette fragilité intime qui le hante avec son propre enfant, Clément. Ce fils qui passé la soixantaine, se retrouve, non sans angoisse, dans ce vieillard cacochyme et braillard : « Nous nous tenions par les yeux. Nos vies, nos peaux, nos cœurs. Il venait d’avoir quatre-vingt-dix ans. J’en avais soixante et un. Son vieux fils. Nous avions les mêmes paupières tombées, la même bouche amère. Mon père sommeillait en moi. »

Ce fils qui nous dit aussi son amour indéfectible – presque incompréhensible – envers son bourreau et sa tendresse pour cette femme, sa mère, qui n’en peut plus, de rien, de tout, lui file parfois des volées de gifles, par impuissance, par colère contre elle-même, cette femme aussi fragile qu’un oisillon tombé du nid et qui finira, sans ressentiment, presque sereinement, par effacer son mari, après son décès. Il lui suffira d’en faire taire la voix, tandis que lui, Émile, mettra enfin des mots sur son propre silence.

Pour la plupart, nous mentons tous, par omission ou non. Le mensonge nous est nécessaire pour assumer notre vérité intime, effacer les actes dont nous ne sommes pas fiers ou ceux commis par les personnes aimées. Notre innocence fout le camp très tôt, très vite. Celle d’Émile se dilue devant la sollicitation du maître d’école et la mention profession du père. Quelle profession ? Contorsionniste de music-hall, transformiste, clown, jongleur, équilibriste, bateleur de foire, vendeur de contes pour enfants… pasteur, agent secret, footballeur, pilote de chasse ? Et c’est sans doute la seule fois où cet homme qui se délaisse jusque dans son aspect physique, traîne ses jours de son lit à son fauteuil, ne travaille pas et paie ses factures à coup de chantage ou de menaces, ne ment pas lorsqu’il somme son fils d’écrire : sans profession.

© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 04/09/2015

Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5

du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Profession du Père, Sorj Chal andon

Parution : 19/08/2015

EAN : 9782246857136 – Editions Grasset

![]()

Très belle critique. Vous écrivez vraiment bien et juste. Et pas une faute d’orthographe ! Incroyable, ça existe encore. Merci !

Bonjour

La chronique est portée par le livre lui-même. Si vous aimez cet auteur, il y a un dossier sur l’ensemble de ses livres dans la rubrique Doucement les blés. Et je ne suis pas infaillible, je fais aussi des fautes d’orthographe !